前から言っていますが、承認欲求は自分が何か帰属している以上、

かならず一生ついてまわるもので、

それ自体を悪者のように考えるのは間違っていると思います。

問題は共感と、共感性ルサンチマンの方でね。

ポピュリズムという言葉も大分一般的になりましたが、

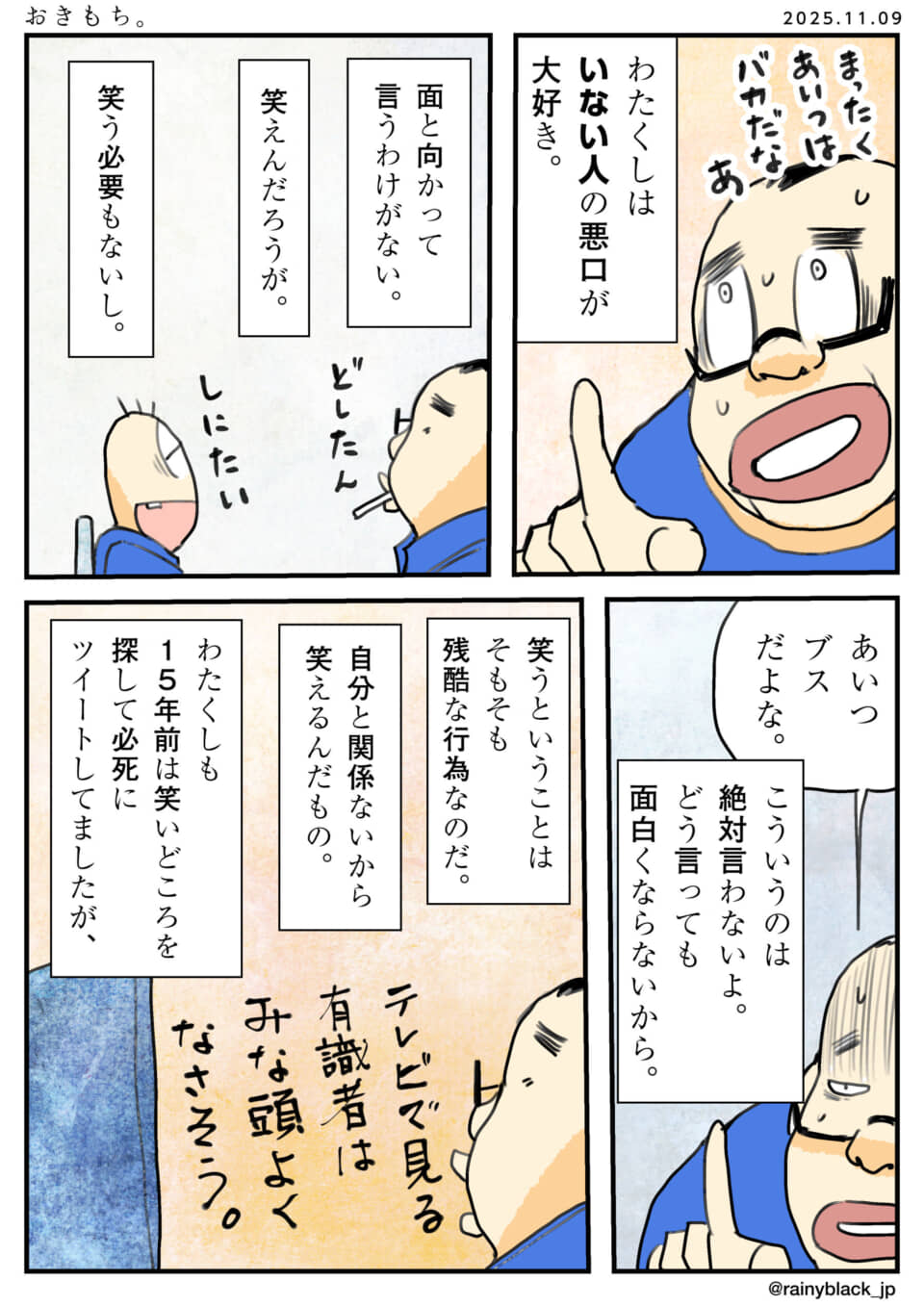

どうしてわたくしが描いたわたくしの話を自分の方へ引き寄せてしまうかと言えば、

自我が欠落しているからでしょう。

自我が強いということは、

押しが強い、自己主張がひどい、わがままということではない。

自分と人は違うのだという線を明確に自分で決められるということです。

これはやっぱりどうしても共感能力が高い女性性に多く見られがちな傾向でしたが、

昨今の意味のわからない多様性ポリコレブームによって、

実際に男女関係なく「自分は自分なのだ」という

アイデンティティを保てない子をよく見るようになっています。

だから武器として「弱さ」=自分は弱いのだから、

仕方ないのだから、という、使うと対人関係が破綻する言葉を

とうとう使い始めてしまいました。

自分のどこが弱いのか、弱さなのか、

それすら考える能力さえも持てず、感情のままに左右に流され続ける。

これは何かというと、子供です。

わたくしは子供でしかいられない人に対して、

大人になれなんて大人目線で言うつもりは全くなく、

月並みではありますが、それは思春期に自分で

獲得するべきものであり、

そうでなければどうしていくか、

助けるのは医療なのか福祉なのか、スピリチュアルなのか、

いずれにしても選択から始めなければなりません。

自我が弱いのは病気ではないですからね。性格です。

自我が弱いことを理由に友達ができないなんてことはないし、

人付き合いを拒むこともないと思います。

そんなことを自分の入退院生活と重ねながら、

そして急速に悪い方向へ変化していく教育現場を間近で見ながら、

考えていました。